Zur Verselbständigung und Normalisierung polizeilicher Gewalt

Von Hannah Espín Grau und Tobias Singelnstein

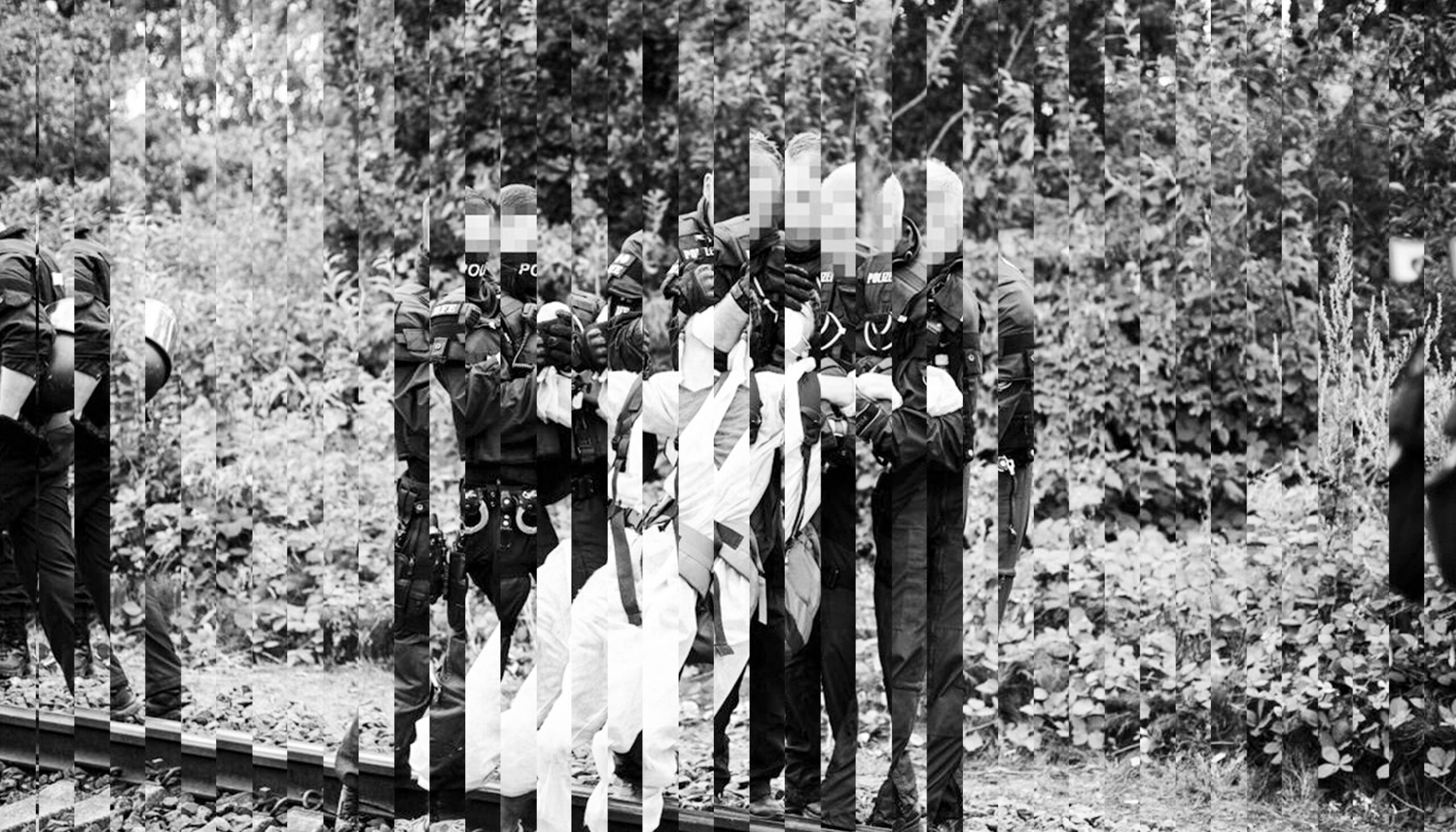

Bereits seit längerer Zeit kommen in (Teilen) der Polizei Techniken der Gewaltanwendung zum Einsatz, die als Schmerzgriffe bezeichnet werden. In der englischsprachigen Debatte werden diese Techniken unter dem Schlagwort »pain compliance« diskutiert, was deutlich macht: Durch Schmerzen soll Gehorsam durchgesetzt werden. Besondere Beachtung haben diese Techniken zuletzt im Zusammenhang mit der Räumung von Sitzblockaden der »Letzten Generation« gefunden, sie werden aber etwa auch bei Personen- oder Fahrzeugkontrollen eingesetzt. Mit den Blockaden wollen die Aktivist*innen auf die drastischen Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen und einen Politikwechsel erreichen. Wie verschiedene Videoaufnahmen dokumentieren, werden von der Polizei bei den Aktionen immer wieder Schmerzgriffe gegen Klimaaktivist*innen angedroht und auch angewendet, um so die Räumung der Straße durchzusetzen oder diese zu erleichtern. Lars Ritter, einer der betroffenen Aktivist*innen, hat mittlerweile mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte vor dem Verwaltungsgericht Berlin Klage gegen eine solche Maßnahme erhoben, um deren Rechtswidrigkeit feststellen zu lassen.

Der folgende Beitrag betrachtet polizeiliche Schmerzgriffe sowohl aus einer rechtlichen, als auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. Rechtlich stellen sich Schmerzgriffe als problematisch dar, da sie vor allem auf eine Willensbeugung der Betroffenen durch (Angst vor) Schmerz abzielen. Die polizeiliche Praxis überformt zudem die rechtlichen Vorgaben zur Anwendung von Schmerzgriffen zugunsten einer effizienten polizeilichen Einsatzdurchführung. Sozialwissenschaftlich bzw. kriminologisch können Schmerzgriffe daher als Normalisierung und Verselbständigung polizeilicher Gewaltpraxen verstanden werden.

Von Nervendruck- und Hebeltechniken

Schmerzgriffe werden von der Polizei angewendet, um bei den Betroffenen ein polizeilich erwünschtes Verhalten zu erreichen. Im Fall der Sitzblockaden werden sie etwa genutzt, um Personen, die das Befolgen eines Platzverweises verweigern, dazu zu bringen, sich aus einer bestimmten Körperhaltung zu lösen und die Straße zu verlassen. Unter den Begriff werden dabei durchaus unterschiedliche Techniken gefasst: einerseits punktuelle Kompressionen einzelner neuronaler Punkte oder Areale im Körper (Nervendrucktechniken), andererseits die Überstreckung bzw. Überbeugung einzelner Gliedmaßen (Hebeltechniken).

Bei den sogenannten Nervendrucktechniken wird ein punktueller neuronaler Reiz gesetzt, der Schmerzen auslöst. Die Schmerzen sind hier »nicht Nebenprodukt der Durchsetzungsmaßnahme, sondern die Durchsetzungsmaßnahme selbst«.1) Diese führt nicht unmittelbar zu dem polizeilich beabsichtigten Tun (etwa aufzustehen und die Straße zu verlassen). Die Kompression der Nervenstränge muss erst aufhören, damit die betroffene Person frei von Reflexen andere Bewegungen ausführen kann. Auf einer Veranstaltung zum Thema beim diesjährigen Kongress des Republikanischen Anwält*innenvereins (RAV) schilderte Thomas Kunkel als Vertreter der Vereinigung demokratischer Ärzt*innen (VDÄÄ) sehr eindrücklich, dass während der akuten Schmerzreizsetzung eigentlich kaum eine Handlung durchführbar sei. Als betroffene Person wolle man nur, dass der Schmerz aufhöre; dies gelänge aber nur, wenn der polizeiliche Griff gelockert werde. Insofern könne durch die Anwendung einer Nervendrucktechnik de facto nur ein Dulden oder Unterlassen herbeigeführt werden.

Bei Hebeltechniken können die betroffenen Personen im Gegensatz dazu den entstehenden Schmerz dadurch vermeiden oder beenden, dass sie mit ihrem Körper in die Richtung nachgeben, in die gehebelt wird. Hier sind die Techniken also nicht nur mittelbar mit dem beabsichtigten Erfolg verbunden. Der Schmerz ist eher ein Nebenprodukt, nicht das eigentliche Ziel der Maßnahme. Derartige Techniken meinte wohl auch die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik, die in einem Interview mit der Berliner Morgenpost für die Berliner Polizei in Anspruch nahm, keine Nervendrucktechniken bzw. Schmerzgriffe im engeren Sinn anzuwenden:

»Aber es gibt Griffe, die, wenn sich jemand etwa schwer macht oder fallen lässt beziehungsweise dem vorgegebenen Bewegungs- und Richtungsimpuls nicht folgt, zu Schmerzen führen können […] Darüber sollen die Kollegen schon aufklären.«

In einem Video von dem Vorfall, der zu einer erheblichen öffentlichen Debatte geführt hatte und nun das Verwaltungsgericht Berlin beschäftigt, wird allerdings deutlich, dass die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Formen von Schmerzgriffen wie auch zu anderen Formen der polizeilichen Durchsetzung von Maßnahmen nicht immer klar und eindeutig ist. Möglicherweise wurden in dem konkreten Fall sowohl Nervendruck- als auch Hebeltechniken angewendet und schließlich wurde das polizeiliche Ziel vor allem durch das Wegtragen erreicht, wobei die Schmerztechniken parallel dazu angewendet wurden. Ähnliches beschrieb zum Beispiel auch eine betroffene Person, die im Rahmen des DFG-Forschungsprojekts KviAPol (»Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt*innen«) schilderte, wie die Polizei unterschiedlichste Schmerzgriffe anwendete:

»Als Blockierender in einer gewaltfreien Sitzblockade war ich bereit, mich ohne Widerstand wegtragen zu lassen. Es gab anscheinend Anweisung, nicht zu tragen, so sollten wir BlockiererInnen durch die Anwendung von Schmerzen zum freiwilligen Verlassen bewegt werden. Ich wurde mit einer ganzen Reihe von verschiedenen Methoden bearbeitet (Griff in die Augen, Überdrehen des Kopfes, so dass kein Sprechen mehr möglich ist, Griff in den Kehlkopf, Schmerzpunkte mit einem harten Gegenstand gedrückt an Schlüsselbein, unter dem Ohr und anderen Punkten, Knien auf meinem Rücken, während meine Füße verdreht werden, Quetschen meiner Hoden mit der Hand, Knien auf meinem Kopf, während mein Gesicht im Schotter liegt).« (Lfdn. 10.160)

Schmerzgriffe im engeren Sinn zielen nicht auf eine unmittelbare körperliche Wirkung, um ein polizeiliches Ziel zu erreichen. Stattdessen sollen sie eine psychische Wirkung entfalten, indem sie den Willen der Betroffenen beugen und diese dazu bringen, das gewünschte Verhalten vorzunehmen. Ähnliches gilt strenggenommen auch für andere polizeiliche Gewaltmittel, wie den Einsatz eines Schlagstocks: Durch den Schlag selbst steht niemand auf, vielmehr dient der entstehende Schmerz (und noch präziser: die Angst vor erneutem Schmerz) dazu, die betreffende Person zu einem Handeln zu zwingen. Anders ist es etwa bei einem einfachen Wegschieben einer Person ohne die intendierte Zufügung von Schmerzen. Während Nervendrucktechniken als Schmerzgriffe im engeren Sinne dabei alleine auf die Willensbeugung durch (Angst vor) Schmerz zielen, dienen die Hebeltechniken eher dazu, andere Formen der Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme zu begleiten und zu unterstützen. In welchem Umfang diese Techniken eingesetzt werden, lässt sich nicht bestimmen, da die polizeiliche Praxis in dieser Hinsicht sehr intransparent ist und auch statistisch nicht erfasst wird, wie die Antwort des Hamburgischen Senats auf eine Anfrage der Abgeordneten Christiane Schneider aus dem Jahr 2019 zeigt. Dies gilt nicht nur für Schmerzgriffe, sondern insgesamt für polizeiliche Zwangsanwendungen.

Rechtliche Bewertung

Die rechtliche Zulässigkeit von Schmerzgriffen ist lange kaum thematisiert worden. Mit ihrer im Jahr 2022 erschienenen Dissertation hat Dorothee Mooser diese Lücke gefüllt und die rechtliche Zulässigkeit von Nervendrucktechniken ausführlich untersucht.

Mooser problematisiert erstens, dass bereits zweifelhaft ist, ob es überhaupt eine Rechtsgrundlage für die Anwendung von Nervendrucktechniken durch die Polizei gibt. Wie dargestellt, dient die Anwendung dieser Techniken nicht unmittelbar der Erreichung des polizeilichen Ziels, sondern fügt alleine Schmerzen zu. Nach Mooser handelt es sich damit nicht um unmittelbaren Zwang im Sinne der Verwaltungsgesetze, da solche Maßnahmen die unmittelbare Herbeiführung eines rechtmäßigen polizeilichen Ziels bezwecken müssen.2) Nervendrucktechniken seien aber gar nicht dazu geeignet, jemanden zur Vornahme einer Handlung zu zwingen. Sie bezweckten erst als sekundäre Folge – möglicherweise sogar erst nach einer erneuten Aufforderung zum Handeln – die Umsetzung des polizeilich erwünschten Verhaltens. Insbesondere gebe es keine Rechtsgrundlage für Konstellationen, in denen durch den Schmerzgriff ein Handeln der Betroffenen (und nicht nur ein Dulden oder Unterlassen) bezweckt werde.3)

Zweitens ist – selbst wenn man die bestehenden gesetzlichen Regelungen für einschlägig hält – in der Praxis die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes von Schmerzgriffen durch die Polizei oftmals fraglich. Dies betrifft zunächst die Erforderlichkeit. Gerade bei Sitzblockaden stehen in der Regel mildere Mittel wie das Wegtragen zur Verfügung, um die polizeiliche Maßnahme durchzusetzen und die Räumung der Straße zu erreichen. Der Einsatz von Schmerzgriffen in einer solchen Lage wälzt die polizeiliche Verantwortung für die physische Durchsetzung eines polizeilichen Ziels unzulässig auf den Körper der Betroffenen ab. Gerade in diesen Konstellationen können Schmerzgriffe Mooser zufolge zugleich auch eine nicht nur bagatellhafte unmenschliche Behandlung und damit im Einzelfall einen Verstoß gegen das Folterverbot aus Art. 3 EMRK darstellen, insbesondere wenn das Verhalten der Betroffenen die Anwendung von Nervendrucktechnik nicht erforderlich gemacht hat.4)

Darüber hinaus ist nach Mooser auch die Angemessenheit insbesondere von Nervendrucktechniken zweifelhaft, da deren Effekte aufgrund der Subjektivität von Schmerzempfinden nicht graduierbar seien. Insofern sei es zum Beispiel nicht möglich, zunächst einen milderen Schmerz zuzufügen und diesen erst zu steigern, wenn das Ziel der polizeilichen Maßnahme ansonsten verfehlt würde, oder den Schmerzreiz zu reduzieren, wenn die betroffene Person den polizeilichen Anweisungen bereits nachkomme.5) Dies schlage sich nicht zuletzt auch in einer uneinheitlichen Anwendungs- und Bewertungspraxis in den verschiedenen Polizeibehörden der Länder nieder, die auf ein fehlendes geteiltes Verständnis der Angemessenheit von Schmerzgriffen verweist.6)

Drittens kommt im Zusammenhang mit Schmerzgriffen der Androhung des unmittelbaren Zwangs besondere Bedeutung zu. Diese ist einerseits rechtsstaatliche Verfahrensvoraussetzung und daher nur ausnahmsweise entbehrlich. Andererseits spielt sie eine zwiespältige Rolle, wenn eine Maßnahme – wie bei den Schmerzgriffen – zuvorderst auf die psychische Beugung des Willens der Betroffenen zielt. Namentlich kann die Androhung ebenso der Beugung dienen und daher als eine Vorstufe des eigentlichen Schmerzgriffs verstanden werden. Die Androhung einer extralegalen Gewaltanwendung ist angesichts dessen keine »unglückliche Wortwahl«, wie Möstl behauptet. Vielmehr kann sie als selbständiger Verwaltungsakt selbst rechtwidrig sein und damit eine Bedrohung darstellen.

Wirkungen und Folgen für Betroffene

Polizeiliche Schmerzgriffe führen – wie der Name sagt – primär zu Schmerzen, die individuell sehr unterschiedlich sein können. Im Unterschied zu anderen Gewaltanwendungen wie Schlägen oder Tritten bleiben kaum sichtbare Wunden zurück. Gleichwohl handelt es sich um eingriffsintensive Maßnahmen, die insbesondere längerfristige psychische Folgen haben können.

Die unmittelbare Folge eines Schmerzgriffes – der Schmerz selbst – ist subjektiv und kann auch von der körperlichen Konstitution von Betroffenen abhängig sein. Besondere körperliche Konstitutionen bestimmter Betroffener, wie etwa vorangegangene Frakturen oder Gelenkerkrankungen, können dabei die Schmerzwirkung potenzieren.7) Diese werden zumeist den diensthabenden Beamt*innen nicht bekannt sein, so dass eine einzelfalladäquate Dosierung der Schmerzwirkung kaum möglich erscheint. Auch über die Frage der Wirkung des Schmerzes hinaus spielt die körperliche Konstitution der Betroffenen eine Rolle. Ein akuter Schmerzreiz führt zur Ausschüttung von Hormonen, die unter anderem den Blutdruck ansteigen lassen können. Dies kann etwa bei Personen mit Bluthochdruck gefährlich werden. Auch eine Intoxikation von Betroffenen kann das Schmerzempfinden verändern und herabsetzen, so dass eine fortgesetzte oder verstärkte Anwendung von Schmerzgriffen zu Brüchen, Zerrungen und Gewebeverletzungen führen kann.8) Kunkel beschreibt die Wirkung eines Schmerzgriffs daher als »Kaskade von lokalen und systemischen Reaktionen, die weit von den intendierten Wirkungen entfernt liegen können«. Derartige Konstellationen sind dabei keine in der Diskussion zu vernachlässigenden Sonderfälle. Sie stellen vielmehr genau den Maßstab dar, an dem sich eine rechtsstaatliche polizeiliche Praxis messen lassen muss: Kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit garantiert werden, dass der Person, die von einer polizeilichen Maßnahme betroffen wird, keine Schäden entstehen, die über das absolut notwendige Maß hinausgehen?9)

Abseits vom momentanen Schmerz können durch einen technisch nicht korrekt durchgeführten Schmerzgriff auch längerfristige Folgen wie »Bewusstlosigkeit und Durchblutungsstörungen bis hin zu anhaltenden Nervenschäden bei der betroffenen Person« auftreten, was in der Polizei teilweise auch bekannt zu sein scheint.10) Eine befragte Betroffene in der Studie KviAPol beschrieb als Folgen der Anwendung von Schmerzgriffen:

»Im Nachhinein wurde festgestellt, dass mir mehrere Wirbel rausgesprungen sind und ich habe immer noch Probleme mit meinem Handgelenk, welches über mehrere Minuten umgedreht und überdehnt wurde.« (Lfdn. 4.038)

Auf der psychischen Ebene kann das Gefühl, sich in polizeilicher Hand zu befinden und dabei Schmerzen zugefügt zu bekommen, denen man sich nicht entziehen kann, zu Ohnmachtsgefühlen bei den Betroffenen führen. So schilderte ein*e Betroffene*r in einem Freitextfeld der KviAPol- Befragung eine Situation nach Auflösung einer Sitzblockade:

»Ein Polizist griff mir ins Gesicht, sodass seine Hand im Handschuh meine Augen, Nase und Mund bedeckten, und drehte meinen Kopf und Hals weit zur Seite und nach hinten, Ich hatte Tage später noch Schmerzen dabei meinen Nacken und Hals zu bewegen. […] Die Beamtin und der Beamte, die mich festnahmen, beendeten die Schmerzgriffe auch dann nicht, als sie mich schon aus der Sitzblockade/Kundgebung herausgezerrt hatten. An Brustkorb/Seite und Armen waren später flächige blaue Flecken zu sehen. Beim Abführen zu den weiter wegstehenden Kastenwägen verstärkten sie ihre Schmerzgriffe sogar noch weiter. Auch als ich sie darauf hinwies, dass sie mich doch jetzt festgenommen hatten und sie keinen Widerstand von mir zu erwarten hätten. Stattdessen verstärkte der Polizist oder vielleicht auch beide ihren Griff. […] Auf meine Frage/Aufforderung, die Griffe zu lockern, sagte der Polizist verächtlich, dass ich vorher nur gegen die Schmerzgriffe verbal protestiert hätte, um Aufmerksamkeit bei den Umstehenden zu erlangen. Für mich entstand der Eindruck, dass er es mir deswegen auf dem weniger von Umstehenden beachteten Weg zu den Polizeiautos nicht gönnen wollte, schmerzfrei(er) zur Verwahrung in der Wanne zu kommen. […] Meiner Meinung nach sind sie relativ brutal vorgegangen, weil sie konnten: Wir waren nicht besonders viele und wir waren überwiegend nicht-weiße Personen.« (Lfdn. 4.829)

Aus medizinischer Sicht ist Schmerz ein Stimulus für Angstgefühle und das sogenannte Schmerzgedächtnis kann Vermeidungsverhalten nach sich ziehen. Insofern können polizeiliche Schmerzgriffe auch zu einer Einschüchterung der Betroffenen führen und etwa im Kontext politischer Aktionen eine Abschreckungswirkung entfalten.

Schmerzgriffe als verselbständigte Gewaltpraxis

Die Etablierung von Schmerzgriffen als Gewalttechnik in der polizeilichen Praxis ist ein anschauliches Beispiel sowohl für eine Verselbständigung und Entgrenzung der Polizei wie auch für eine Tendenz der Normalisierung von Gewalt in der Polizei.

Die Polizei wird als Institution mit Gewaltbefugnis durch das Gesetz mit unterschiedlichen Gewaltmitteln ausgestattet. Das Recht macht dabei jedoch aufgrund seiner Funktion als abstrakter und ausfüllungsbedürftiger Regelungsrahmen nur eingeschränkte Vorgaben. Die Polizei hat daher nicht nur eine exekutive, sondern – wie schon Walter Benjamin problematisierte – auch eine quasi-legislative Funktion. Sie selbst bestimmt durch ihre Rechtsauslegung und Praxis (mit), wie weit ihre Gewaltkompetenz reicht; die Gewaltanwendung ist allenfalls im Nachgang durch die Judikative überprüfbar. Diese quasi-legislative Funktion gilt zunächst für den konkreten Einsatzmoment, kann sich aber auch längerfristig in der Etablierung neuer Formen und Techniken der Gewaltanwendung niederschlagen. Eine solche Etablierung durch und in der Polizei orientiert sich nicht alleine an rechtlichen Maßstäben, sondern ebenso an polizeilichen Erwägungen zur Effizienz und Praktikabilität bestimmter Vorgehensweisen. In einem polizeilichen Maßstab geht es bei der Bewertung von Gewaltanwendungen neben Fragen der Legalität und Legitimität stets auch um die praktischen Anforderungen des Einsatzalltags.11)

Die Anwendung von Schmerzgriffen durch die Polizei ist auf gesetzlicher Ebene nicht ausdrücklich geregelt. Wie bereits gezeigt, lassen sich die Techniken auch nicht bzw. nur eingeschränkt unter die bestehenden Regelungen über die Anwendung unmittelbaren Zwangs fassen. Man kann also sagen, dass diese gesetzlichen Vorgaben durch die Etablierung von Schmerzgriffen durch die polizeiliche Praxis nicht nur weiter konkretisiert und ausgelegt, sondern teilweise auch überformt werden. In einem dokumentierten Fall lehnte es etwa ein Polizeibeamter ab, eine*n Demonstrant*in von der Straße zu tragen und begründete dies damit, er »habe Rücken«. Die betroffene Person durch eine (für die Polizei) weniger energieintensive Maßnahme wie einen Schmerzgriff dazu zu bewegen, die Straße zu räumen, stellt sich hier für die Polizei als effizient und damit als vorzugswürdiges Vorgehen dar. Auch Überlegungen zum personellen Aufwand können eine Rolle spielen: So kann es notwendig sein, mehr Personal zur Durchsetzung einer polizeilichen Maßnahme ohne Schmerzgriffe heranzuziehen – dies kann sich jedoch aus Perspektive der Polizei als nicht praktikabel darstellen. Solche Praktikabilitätserwägungen können auf diese Weise das polizeiliche Verständnis der eigenen Gewaltkompetenz prägen und damit eine verselbständigte polizeiliche Gewaltpraxis befördern.

Die damit beschriebene Überformung gesetzlicher Anforderungen wird dadurch begleitet, dass diese Techniken nicht nur in der Praxis der Polizei, sondern auch in der Ausbildung und in Form untergesetzlicher Normierungen schrittweise etabliert und normalisiert werden.12) Sie finden sich in Dienstvorschriften, polizeilichen Lehrplänen und Einsatzvorgaben, die von der Organisation selbst entwickelt werden und sich an den Anforderungen der Praxis orientieren. Über diese untergesetzlichen Normierungen von Schmerzgriffen, anhand derer die Etablierung dieser Praxis nachvollzogen werden könnte, ist allerdings wenig bekannt. So sind weder konkrete Inhalte der Einsatzlehre noch die entsprechenden Dienstvorschriften für die Öffentlichkeit zugänglich und transparent, weswegen die Organisation »Frag den Staat« eine IFG-Klage erhoben hat.

Normalisierung von Gewalt in der Polizei

Schmerzgriffe bringen darüber hinaus ein besonderes Potential für die Normalisierung von Gewalt in der polizeilichen Praxis mit sich. Erstens sind sie aus Sicht der Polizei, wie schon beschrieben, äußerst praktikable und effektive Techniken zur Arbeitsbewältigung.13) Das wurde etwa auch in Interviews mit Polizeibeamt*innen im Rahmen der Studie KviAPol deutlich:

»Man muss das erlebt haben. Der Mann saß im Auto, war betrunken, hat sich geweigert, aus dem Auto auszusteigen, also was passiert? Man nimmt den linken Arm und drückt mit dem Daumen hier rein, das ist ein Schmerzpunkt, dadurch geht die Hand auf. Die Hand wird nach außen gebogen über die B‑Säule, das erklärt das Hämatom. Dann fällt der nach unten und fällt hier auf die Quertraverse und mit der rechten Gesichtshälfte auf den Asphalt. Somit erklären sich diese Verletzungen ganz einfach. Der Mann ist mehrfach aufgefordert worden, das Fahrzeug zu verlassen, das hat er nicht gemacht, sondern [er] wollte betrunken in seinem Fahrzeug weiter sitzen bleiben. Also hat der Polizeibeamte reingegriffen, hat den Schlüssel abgedreht, hat ihm den Arm nach hinten gebogen, um ihn so aus dem Fahrzeug zu bugsieren. Verfahren eingestellt.« (Interne Ermittlungen/C2.3: 79)14)

Die Anwendung eines Schmerzgriffes wird hier als überpersönlicher Automatismus dargestellt (»also was passiert? […] Man […] drückt mit dem Daumen hier rein, das ist ein Schmerzpunkt […]«). Sie wird als sehr wirksam und universell einsetzbar verstanden. Schmerzgriffe gelten angesichts dessen in der Polizei als »sauberer Zugriff«15); sie hinterlassen keine Spuren und schonen institutionelle Ressourcen.

Zweitens wird die Zufügung von Schmerzen in der Polizei offenbar als wenig eingriffsintensive Maßnahme verstanden, weil sie nicht mit körperlichen Verletzungsfolgen verbunden ist. So wurde in anderen Interviews der Studie KviAPol die Artikulation von Schmerz durch Betroffene (etwa bei verkanteten Handschellen) als »Gejammer« beschrieben:

»[…] Das tut weh, die Hände werden dick, tun weh, das ist aber ganz normal, da passiert aber nichts.« (Vollzug/ C3.7: 60)16)

Bei einem solchen Verständnis liegt polizeilicherseits die Annahme nahe, Schmerzgriffe seien nicht mit sonstigen Formen unmittelbaren Zwangs zu vergleichen, sondern auf einer darunter liegenden Stufe angesiedelt, weil sie »nur« Schmerzen erzeugen, aber keine »echten« Verletzungen herbeiführen würden. So weist Mooser darauf hin, dass in einzelnen Landespolizeien für die Frage der Verhältnismäßigkeit auf die Folgen einer Nervendrucktechnik abgestellt werde, nicht aber auf die Schmerzen an sich.17)

Derartige Annahmen stehen einerseits im Widerspruch zu den oben beschriebenen Wirkungen und Folgen der Schmerzzufügung für die Betroffenen. Die Polizei setzt sich hiermit über die Perspektive der Betroffenen hinweg und stellt ihre eigenen Interessen an einer raschen und effektiven Durchführung von Maßnahmen in den Vordergrund. Andererseits können sie zu einer Normalisierung18) und unreflektierten Anwendung von Schmerzgriffen als Gewalttechniken führen, die die bestehenden rechtlichen Vorgaben überformt und in der Praxis in Frage stellt: Das verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprinzip macht polizeiliche Gewalt zur ultima ratio. Sofern andere Mittel zur Erreichung eines legalen Zwecks ergreifbar sind, müssen diese stets vorrangig angewendet werden. Wer aber die Zufügung von Schmerzen als besonders leichten Eingriff versteht, wird bei der Suche nach milderen Mitteln selten fündig werden. Dies zeigt sich etwa in der Auffassung des Innenministeriums von Mecklenburg-Vorpommern in Moosers Studie:

»Die Anwendung [von Schmerzgriffen] sei bei einigen Beamten schon in einen Automatismus übergegangen, sodass diese Techniken immer eine der ersten Maßnahmen im Einsatz darstellen würden.«19)

Wohin diese Normalisierung bei einzelnen Beamt*innen führen kann, zeigt eindrücklich das bereits eingangs erwähnte Video von einer Sitzblockade von Klimaaktivist*innen in Berlin. Der Polizeibeamte droht dort einen Schmerzgriff mit massiven Folgen an: »Sie werden die nächsten Tage, nicht nur heute […] werden Sie Schmerzen beim Kauen haben und beim Schlucken«. Dass derart gravierende Folgen von dem Beamten in der vorliegenden Situation als verhältnismäßig betrachtet werden, zeugt einerseits davon, dass Schmerzen offenbar als wenig gravierend und eingriffsintensiv betrachtet werden. Andererseits erscheint die Androhung nicht alleine als Erfüllung der Verfahrensvoraussetzung für die Anwendung unmittelbaren Zwangs. Vielmehr mutet sie angesichts des Auftretens des Beamten und des Duktus der Androhung als eigene Maßnahme an, als Bedrohung, die nicht (nur) über eine bevorstehende Maßnahme informiert, sondern per se den Willen des Betroffenen beugen soll.

Fazit

Unter den Begriff der Schmerzgriffe werden verschiedene Techniken gefasst, die in der polizeilichen Praxis zunehmend zur Anwendung kommen. Sie zielen (primär) auf eine psychische Wirkung, indem sie den Willen der Betroffenen beugen und abschrecken sollen. Sie sind damit Sinnbild einer sich als gewaltavers begreifenden Gesellschaft, die eine staatliche Institution mit dem Erhalt der bestehenden Ordnung mittels Gewalt beauftragt. Für die Betroffenen haben Schmerzgriffe gravierende Folgen. Die rechtliche Zulässigkeit von Schmerzgriffen als besonderer Form des unmittelbaren Zwangs ist umstritten und bislang nicht geklärt.

Schmerzgriffe können als Entgrenzung polizeilicher Gewaltpraxis verstanden werden. Zugleich wohnt ihnen eine Tendenz zur Normalisierung von Gewaltanwendung inne. Erstens werden Schmerzgriffe von Polizeibeamt*innen trotz der erheblichen Folgen für die Betroffenen als eher mildes Mittel eingeschätzt, weil sie selten sichtbare physische Verletzungen hinterlassen. Schmerzen erscheinen als normal und unter Umständen sogar als notwendiger Bestandteil des Polizierens. Ähnlich wie beim Taser, der trotz seines tödlichen Potenzials als eher eingriffsarmes Instrument eingeschätzt wird, kann eine solche polizeiliche Betrachtungsweise dazu führen, dass diese Techniken entsprechend ausgedehnt, angedroht und angewendet werden. Zweitens perpetuieren Schmerzgriffe den Anspruch auf absolute Autorität der Polizei, indem es jedenfalls bei den Nervendrucktechniken einzig um die Beugung des Willens der Betroffenen geht. Ein solches polizeiliches Vorgehen duldet keine Rückfrage, keine Verhandlung und kein Opponieren mehr. Der Schmerzgriff bricht jeden Widerspruch und reduziert eine mündige Person auf ihren verletzbaren Körper zugunsten eines effizient durchführbaren Einsatzes.

Diese Entgrenzung zumindest nachträglich juristisch wieder einzuhegen, wird nun die Aufgabe der Verwaltungsgerichte und möglicherweise auch des Bundesverfassungsgerichts sein.

Hannah Espín Grau ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kriminologie und Strafrecht der Goethe-Universität Frankfurt bei Prof. Dr. Tobias Singelnstein und Mitverfasserin der Studie »Gewalt im Amt. Polizeiliche Gewaltanwendung und ihre Aufarbeitung«.

Prof. Dr. Tobias Singelnstein ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie am Fachbereich Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt.

(Quelle: Der Text ist erschienen in: Verfassungsblog.de, 20. Juli 2023, unter Creative Commons Licence CC BY-SA, https://verfassungsblog.de/schmerzgriffe-als-technik-in-der-polizeilichen-praxis/)

References

1 Mooser, Nervendrucktechniken im Polizeieinsatz, S. 209. Baden Baden, 2022.

2 Anders als das Zwangsgeld soll sogenannter unmittelbarer Zwang primär nicht den Willen der Adressat*innen beugen und eine psychische Wirkung erzielen, sondern ähnlich wie die Ersatzvornahme unmittelbar zum polizeilich beabsichtigten Erfolg führen.

3 Vgl. Mooser 2022, S. 92.

4 Ebd., S. 120 und 182.

5 Ebd., S. 200 f.

6 Ebd., S. 52 ff. Vgl. für den US-amerikanischen Kontext Terrill und Paoline III, Examining Less Lethal Force Policy and the Force Continuum: Results From a National Use-of-Force Study. Police Quarterly 16⁄1, 2013, S. 38–65.

7 VG Hamburg, 5 K 1971⁄11 Urteil vom 22.1.15.

8 Kaminski und Martin, An analysis of police officer satisfaction with defense and control tactics, S. 135. Policing, 23⁄2, 2000.

9 Ähnliche Probleme ergeben sich beim Einsatz von Distanzelektroimpulsgeräten (Taser), deren Einsatz in den meisten Fällen die betroffene Person nur kurzzeitig außer Gefecht setzt, die jedoch bei Personen mit Intoxikationen, Herzvorerkrankungen oder Schwangerschaften auch deutlich gravierendere Folgen haben können. Auch in Deutschland kam es im Zusammenhang mit der Verwendung von Tasern bereits zu Todesfällen.

10 Mooser 2022, S. 52.

11 Vgl. Abdul Rahman et al., Gewalt im Amt, S. 209 ff. Frankfurt/New York, 2023.

12 Vgl. auch Kaminski und Martin 2000, S. 134.

13 Seigel beschreibt die Polizei als »violence workers«: “Police realize—they make real—the core of the power of the state. […] It is simply about what their labor rests upon and therefore conveys into the material world. […] It takes work to represent and distribute state violence.“ (Seigel, Violence Work, S. 10 f. Durham, 2018).

14 Abdul-Rahman et al. 2023, S. 243.

15 Mooser 2022, S. 51.

16 Abdul-Rahman et al. 2023, S. 242.

17 Mooser 2022, S. 55.

18 Dass polizeiliche Gewaltanwendungen (und spezifisch Schmerzgriffe) auch von der weißen Dominanzgesellschaft normalisiert werden, zeigt sich etwa in einem Video vom Tigerentenclub, in dem den Kindern von zwei Polizeibeamt*innen die Anwendung eines Schmerzgriffs demonstriert wird.

19 Mooser 2022, S. 50.