Statistische Befunde zur regionalen und soziodemografischen Entwicklung der Armut in Deutschland.

Von Ulrich Schneider

Blick auf Gesamtdeutschland – Stagnation auf hohem Niveau

Die aktuellsten Daten zur Armutsentwicklung in Deutschland beziehen sich auf das Jahr 2023. Danach beträgt die Armutsquote in Deutschland auf Basis des Mikrozensus des Statistischen Bundsamtes 16,6 Prozent. Damit ist sie gegenüber 2022 um 0,2 Prozentpunkte und gegenüber 2021 um 0,3 Prozentpunkte zurückgegangen. Lassen sich diese Werte auch durchaus noch als Stagnation auf sehr hohem Niveau interpretieren, so ist es doch zumindest das erste Mal seit Einführung der Armutsstatistik auf Basis des Mikrozensus in 2005, dass die Armut in zwei Jahren in Folge, wenn auch nur leicht, so doch abnimmt. Möglicherweise könnte sich damit ein Bruch des seit 2006 herrschenden Trends stetig steigender Armutsquoten andeuten.1 Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, wären mit 14,1 Millionen Menschen rechnerisch 100.000 weniger von Einkommensarmut betroffen als im Jahr zuvor.2

Als arm gilt, wessen gewichtetes Pro-Kopf-Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen weniger als 60 Prozent des mittleren (Median) Einkommens in der Bevölkerung beträgt. Die Schwelle lag 2023 für einen Single bei 1.247 Euro, für ein Paar mit 2 Kindern bei 2.620 Euro.3

Blick auf die Länder

Gleich in neun Bundesländern ist die Armut 2023 zurückgegangen, in den meisten davon sogar sehr deutlich. So nahm die Armutsquote in Mecklenburg-Vorpommern um 1,5 Prozentpunkte ab, in Thüringen um 1,1, in Niedersachsen und Hamburg um 0,8 und 0,7 Prozentpunkte. Insbesondere der relativ starke Rückgang der Armut um 0,9 Prozentpunkte in Nordrhein-Westfalen, dem einwohnerstärksten Bundesland, fällt positiv ins bundesdeutsche Gewicht.

Dem stehen in anderen Ländern allerdings auch ebenso deutlich steigende Quoten gegenüber: im Saarland um 0,7 und in Brandenburg um 0,8 Prozentpunkte. Einen echten Ausreißer stellt Berlin dar. War die Armutsquote in der Hauptstadt von 2021 auf 2022 um sehr auffällige 2,7 Prozentpunkte – von 21,1 auf 17,4 Prozent – zurückgegangen, sprang der Wert in 2023 wieder hoch auf 20 Prozent.

Tabelle 1: Armutsquoten Bund und Länder 2021 – 2023 in %

| Bundesland | 2021* | 2022* | 2023** |

|---|---|---|---|

| Baden-Württemberg | 14,1 | 13,5 | 13,5 |

| Bayern | 12,8 | 12,6 | 12,8 |

| Berlin | 20,1 | 17,4 | 20,0 |

| Brandenburg | 14,8 | 14,2 | 15,0 |

| Bremen | 28,2 | 29,1 | 28,8 |

| Hamburg | 17,5 | 19,5 | 18,8 |

| Hessen | 18,5 | 17,8 | 17,3 |

| Mecklenburg-Vorpommern | 18,3 | 18,8 | 17,3 |

| Niedersachsen | 18,3 | 17,9 | 17,1 |

| Nordrhein-Westfalen | 19,2 | 19,7 | 18,8 |

| Rheinland-Pfalz | 17,0 | 17,6 | 17,1 |

| Saarland | 17,6 | 19,0 | 19,7 |

| Sachsen | 17,0 | 16,7 | 16,9 |

| Sachsen-Anhalt | 19,2 | 19,2 | 19,4 |

| Schleswig-Holstein | 15,6 | 16,9 | 16,7 |

| Thüringen | 19,0 | 18,4 | 17,3 |

| Deutschland | 16,9 | 16,8 | 16,6 |

** Erstergebnisse Mikrozensus

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Berlin hatte 2022 noch im Ländervergleich noch eine relativ niedrige Armutsquote, rutschte danach aber von einem 6. Platz wieder auf den vorletzten 15. Platz und liegt damit nur noch vor dem nach wie vor mit einer Armutsquote von 28,2 Prozent völlig abgeschlagenen Bremen. Bei Nordrhein-Westfalen ist es umgekehrt: es stieg in diesem Länderrankings nach den vorläufigen Daten vom vorletzten auf den 11. Rang auf.

Insgesamt zeigt sich Deutschland auch nach den Erstergebnissen des Mikrozensus für 2023 weiterhin sehr heterogen und armutspolitisch dreigeteilt. An der Spitze steht der Süden, Bayern und Baden-Württemberg, mit Quoten von „nur“ 12,8 und 13,5 Prozent. Auch Brandenburg liegt mit einer Quote von 15,0 Prozent noch deutlich unter dem Bundeswert.

Alle anderen Länder liegen darüber, sechs Länder sogar mit beträchtlichem Abstand. Es sind Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, das Saarland und Berlin, die jeweils Quoten zwischen annähernd 19 bis 20 Prozent aufweisen. Bremen ist, wie schon erwähnt, nach wie vor völlig abgehängt vom Rest der Republik.

Tabelle 2: Armutsquoten 2023 in % / Ranking der Bundesländer

| Position | Bundesland | Armutsquote |

|---|---|---|

| 1 | Bayern | 12,8 |

| 2 | Baden-Württemberg | 13,5 |

| 3 | Brandenburg | 15,0 |

| ø | Deutschland | 16,6 |

| 4 | Schleswig-Holstein | 16,7 |

| 5 | Sachsen | 16,9 |

| 6 | Niedersachsen | 17,1 |

| 6 | Rheinland-Pfalz | 17,1 |

| 8 | Hessen | 17,3 |

| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | 17,3 |

| 8 | Thüringen | 17,3 |

| 11 | Hamburg | 18,8 |

| 11 | Nordrhein-Westfalen | 18,8 |

| 13 | Sachsen-Anhalt | 19,4 |

| 14 | Saarland | 19,7 |

| 15 | Berlin | 20,0 |

| 16 | Bremen | 28,8 |

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder

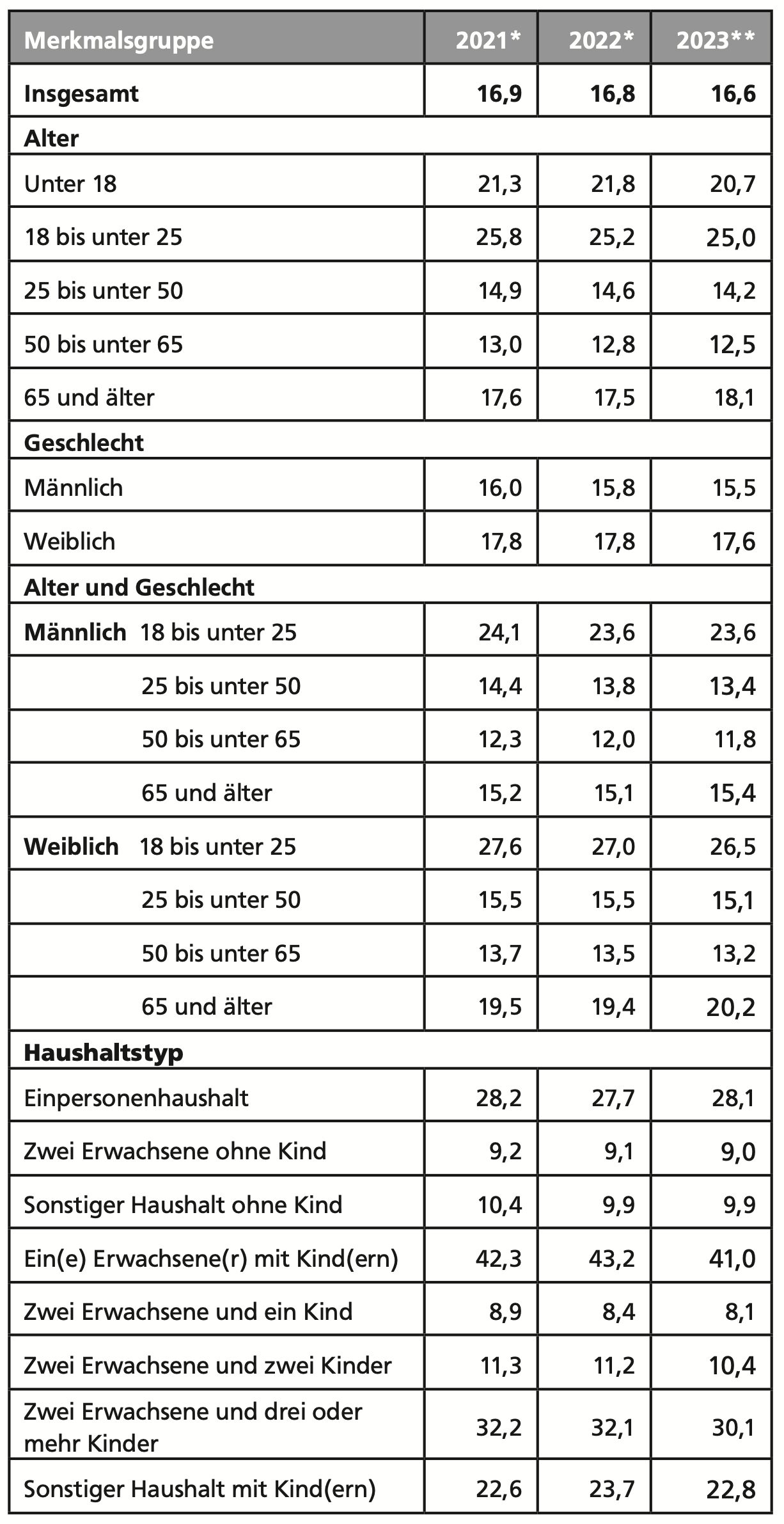

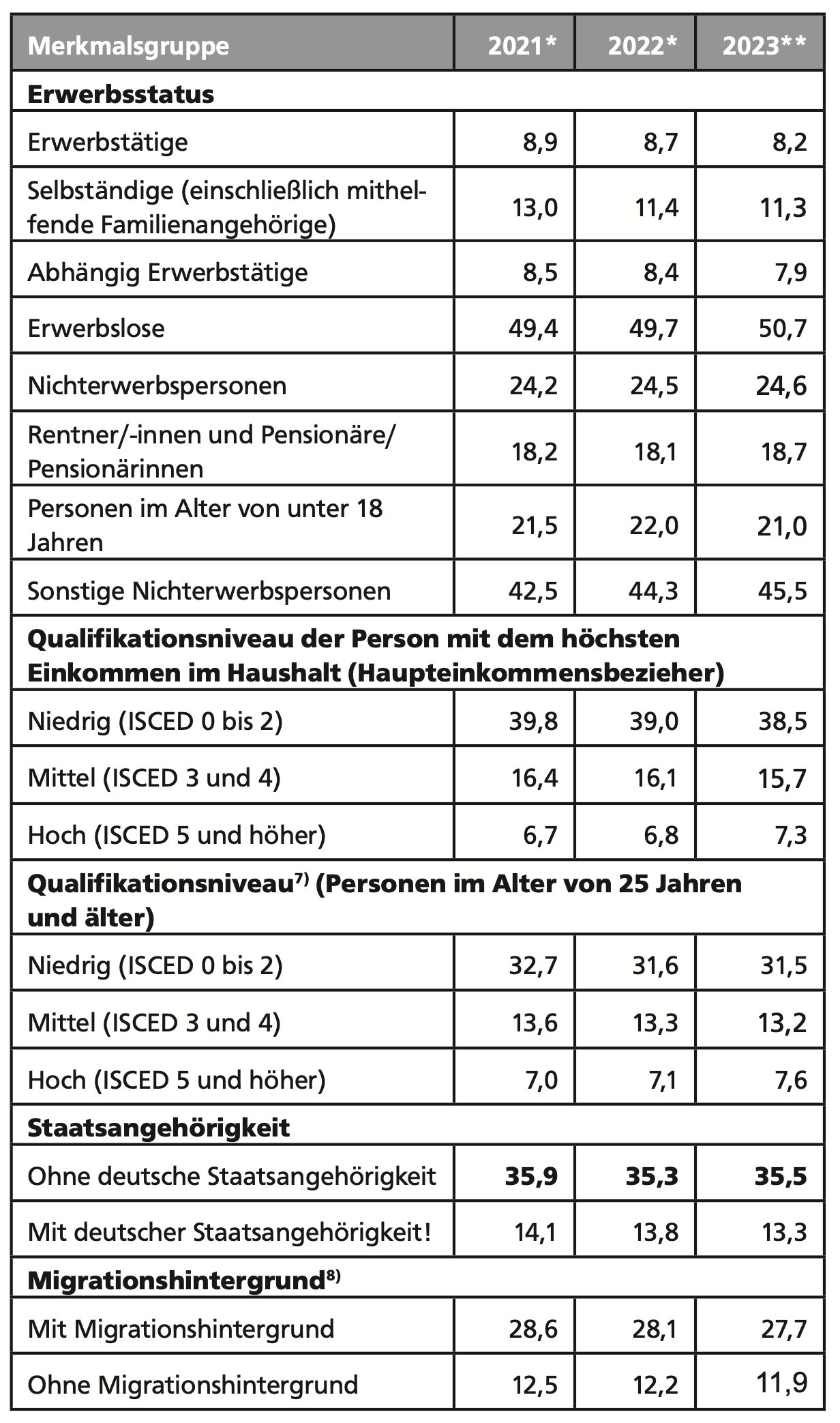

Blick auf die Soziodemographie

Noch bemerkenswerter sind die Erstergebnisse zur Soziodemographie der Armut. Insgesamt bleibt es zwar dabei, dass Alleinerziehende und kinderreiche Familien neben Erwerbslosen, Personen mit niedrigen Bildungsabschlüssen und ohne deutsche Staatsangehörigkeit mit großem Abstand die Hauptrisikogruppen sind, doch hat sich Bemerkenswertes verschoben. So ist die Armutsquote von Kindern und Jugendlichen mit 20,7 Prozent zwar immer noch skandalös hoch, doch ist sie gegenüber 2022 stark überproportional und sehr markant um 1,1 Prozentpunkte zurückgegangen.

Dies macht sich noch deutlicher beim statistischen Armutsrisiko der unterschiedlichen Haushaltstypen bemerkbar. Die Armutsquote von Kindern und Eltern in Alleinerziehendenhaushalten fiel 2023 um gleich 2,1 Prozentpunkte von 43,2 auf 41 Prozent. Bei Paarhaushalten mit zwei Kindern sank sie von 11,2 auf 10,4 und bei Paarhaushalten mit drei und mehr Kindern, den sogenannten kinderreichen Familien, um 2 Prozentpunkte von 32,1 auf 30,1 Prozent.

Der Rückgang der Armut im Jahr 2023 ist somit vor allem ein Rückgang der Armut von Minderjährigen. Er wird vor allem von Haushalten mit Kindern und Jugendlichen getragen. Die Zahl einkommensarmer Menschen in diesen Haushalten ging um über 200.000 zurück, während die in kinderlosen Haushalten um rund 100.000 stieg.4

Dabei ist die Altersarmut vor allem weiblich.

Bei den Seniorinnen und Senioren dagegen stieg die Armutsquote noch einmal stark an und erreichte traurige Rekordmarken: So müssen mittlerweile 18,1 Prozent aller über 64-jährigen und 18,7 Prozent aller Rentnerinnen und Rentner zu den Armen gerechnet werden, 2006 waren es gerade einmal etwas über 10 Prozent. Seitdem jedoch nahm die Armut in diesem Personenkreis Jahr für Jahr ungebrochen und überproportional zu, um heute bereits fast das Ausmaß der Kinderarmut erreicht zu haben.

Dabei ist die Altersarmut vor allem weiblich. Während ältere Männer ab 65 Jahren mit einer Quote von „nur“ 15,4 Prozent sogar ein geringeres Armutsrisiko ausweisen als der Durchschnitt der Bevölkerung, liegt die Quote bei den älteren Frauen bei weit überdurchschnittlichen 20,2 Prozent.

Tabelle 3: Armutsquoten in % nach soziodemographischen Merkmalen 2021 – 2023

** Erstergebnisse Mikrozensus

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Anmerkung zur Armutspolitik 2023

Werfen wir einen Blick auf die ökonomischen Rahmendaten des Jahres 2023, so haben wir es mit einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 0,3 Prozent zu tun, mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote von 5,3 auf 5,7 Prozent (bei gleichzeitigem historischen Höchststand der Erwerbstätigenzahl) und mit einer relativen Konstanz bei der Quote der Hartz IV-Beziehenden von 8,3 Prozent.

Einmal mehr wird deutlich, was sich auch in den vergangenen Jahren regelmäßig zeigte: Die Armutsentwicklung verläuft losgelöst von der wirtschaftlichen Entwicklung.5 Es gibt keinen echten Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Armutsentwicklung, weder nach oben noch nach unten. Ein Mehr an volkswirtschaftlichem Reichtum erreicht in der Regel ärmere Bevölkerungsgruppen nicht. Ganz im Gegenteil. Die Armutsentwicklung ist offensichtlich von anderen Faktoren getrieben als von Erfolgen oder Rückschlägen unserer Wirtschaft. Sie scheint deutlich abhängiger von verteilungspolitischen Maßnahmen bzw. deren Unterlassung.

Einmal mehr wird deutlich, was sich auch in den vergangenen Jahren regelmäßig zeigte: Die Armutsentwicklung verläuft losgelöst von der wirtschaftlichen Entwicklung. Es gibt keinen echten Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Armutsentwicklung, weder nach oben noch nach unten.

Aus solcher Perspektive sind in 2023 von Bedeutung:

- die Erhöhung des Kindergeldes von 219 auf 250 Euro

- die Erhöhung des Kinderzuschlags von 229 auf 250 Euro

- die Einführung eines Sofortzuschlages für Kinder im Bürgergeldbezug von 20 Euro ab Juli 2020 als Vorgriff auf die Kindergrundsicherung

- verbesserte Leistungen und Ausweitung des Bezieherkreises beim Wohngeld

- die Anhebung des BAföG-Höchstbetrages und der Ausweitung des Kreises der Antragsberechtigten ab Wintersemester 2022⁄23

- die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes von 10,45 Euro auf 12 Euro ab Oktober 2022

Die Anhebung des Regelsatzes (für Singles von 449 auf 502 Euro) kann dagegen vernachlässigt werden, da sie noch deutlich unter der statistischen Armutsgrenze verblieb.

Hinzu kam eine Reihe einmaliger Entlastungszahlungen zur besseren Bewältigung der zur Jahreswende 2022/2023 ganz erheblich gestiegenen Energiepreise. Es handelt sich um die „Energiepauschale“ in Höhe von 300 Euro für Rentnerinnen und Rentner und 200 Euro für Studierende sowie einen Heizkostenzuschuss für Beziehende von Wohngeld oder BAföG von 415 bzw. 345 Euro.

Diese Transfers werden insgesamt zum Rückgang der Armutsquote in 2023 beigetragen haben, sollten die Endergebnisse diesen Rückgang bestätigen. Insbesondere ist auch ein starker Zusammenhang zwischen der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes und dem markanten Rückgang der Armut unter abhängigen Beschäftigten zu vermuten. Doch können all die Maßnahmen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie für den einkommensarmen Bevölkerungsteil in keiner Weise bedarfsdeckend waren, dass sie eher einem allgemeinpolitischen Stimmungskrisenmanagement als einer planvollen Armutspolitik zuzuordnen waren. Die gesamte Politik der verschiedenen Entlastungspakete zeigte eine bemerkenswerte soziale Schieflage auf: Den mit rund 13 Milliarden Euro zu Buche schlagenden einmaligen Hilfen und Verbesserungen beim Kindergeld, beim Wohngeld und beim BAföG stellte die Ampel-Regierung ein Steuerentlastungspaket zum Abbau der sogenannten kalten Progression mit einem Volumen von rund 18 Milliarden Euro zur Seite, von denen rund 2⁄3, der Steuerlogik folgend, Besserverdienenden zugutekam.6

Wie auch schon in 2022 setzte die Ampel ganz beträchtliche Finanzmittel in Bewegung, um die Inflation in den Portemonnaies der Bürger etwas zu mildern, agierte dabei jedoch mit der sprichwörtlichen Gießkanne, anstatt sich, wie viele Ökonomen forderten, zielgenau, dafür aber wirklich effektiv auf tatsächlich bedürftige Haushalte zu konzentrieren.7

Der Rückgang der Armut insgesamt fällt daher genauso beschieden aus wie im Jahr zuvor. Mit einer Quote über alle Regionen und soziodemographischen Gruppen von 16,6 Prozent bleibt die Armut in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau. Nach wie vor stehen daher durchgreifende armutspolitische Maßnahmen aus. Dazu gehören eine deutliche Anhebung der Regelsätze in Hartz IV und der Altersgrundsicherung ebenso wie eine tatsächlich Armut verhindernde Grundsicherung für Kinder, deutliche Leistungsverbesserungen beim BAföG und die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes auf 15 Euro.

Die notwendige Bekämpfung der außerordentlich schnell und ungebremst steigenden Altersarmut in Deutschland verlangt eine umfassende Agenda zur Reform der Alterssicherung.

Die notwendige Bekämpfung der außerordentlich schnell und ungebremst steigenden Altersarmut in Deutschland verlangt eine umfassende Agenda zur Reform der Alterssicherung. Die Aktienrente wird armutspolitisch überhaupt keine Spuren hinterlassen. Stattdessen sollte die Alterssicherung von der Reform der Rentenversicherung u.a. mit dem Ziel der Armutsvermeidung langjährig Versicherter über eine Reform der Altersgrundsicherung bis hin zur Vollversicherung in einem Pflegesystem reichen, in dem mittlerweile jeder dritte Bewohner eines Pflegeheimes in die Sozialhilfe fällt, weil die erforderlichen Eigenleistungen von zunehmend mehr Menschen nicht mehr aufgebracht werden können.8 Die Stabilisierung des Rentenniveaus allein wird des Problems nicht Herr werden.

Ulrich Schneider war langjähriger Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und ist nun als freier Autor, Berater und Sozialexperte tätig; er ist Autor des Buchs: Krise. Das Versagen einer Republik, das 2024 beim Westend Verlag erschienen ist.

- In 2006 betrug die Quote noch 14,0 Prozent. Seitdem hatte die Armut bis zum Höchstwert von 16,9 Prozent in 2021 sukzessive um 21 Prozent zugenommen. ↩︎

- Zu berücksichtigen ist dabei, dass 2023 die Gesamtbevölkerung gegenüber 2022 um ca. 0,3 Mio. Einwohner*innen zugenommen hat. ↩︎

- Zur Berechnungsweise vgl. Median und Armutsgefährdungsschwelle ab 2020.pdf (statistikportal.de), letzter Aufruf 08.05.2024 ↩︎

- Eigene Berechnungen nach Daten des Statistischen Bundsamtes ↩︎

- Vgl. hierzu die Paritätischen Armutsberichte der vergangenen Jahre, zuletzt: Armut in der Inflation. Paritätischer Armutsbericht 2024, Berlin 2024, S. 5 Grafik 1: Armuts- und Wirtschaftsentwicklung 2005 bis 2019 und 2020 bis 2022 ↩︎

- Vgl. Ulrich Schneider: Krise – Das Versagen einer Republik, Neu-Isenburg 2024, S. 26ff. ↩︎

- Vgl. a.a.O., S. 20ff. ↩︎

- Vgl. zur armutspolitischen Agenda a.a.O., S. 135ff. ↩︎