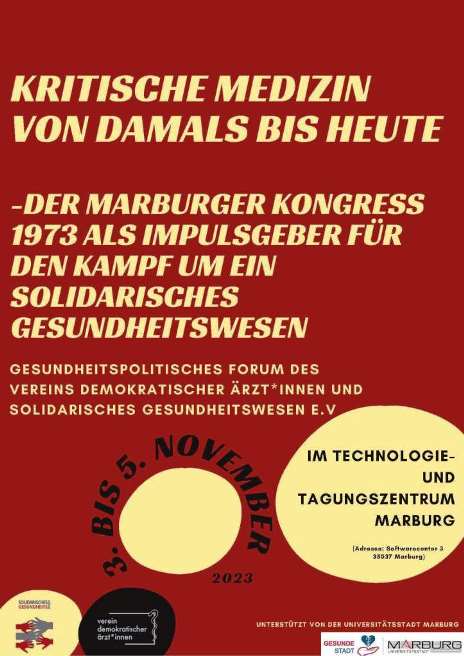

Kritische Diskussion des Gesundheitswesens – heute und vor 50 JahrenDer Marburger Kongress zum Thema „Medizin und gesellschaftlicher Fortschritt“ inspirierte 1973 einen Aufbruch für ein solidarisches Gesundheitswesen, der letztlich auch zur Gründung des vdää* 1986 geführt hat. 1.800 Gesundheitsfachkräfte, Medizinstudierende, Gewerkschafter*innen und Kommunalpolitiker*innen kamen 1973 zusammen, um die über Missstände des damaligen deutschen Gesundheitswesens und deren gesellschaftliche Hintergründe zu diskutieren und neue Perspektiven für ein besseres, solidarisches Gesundheitswesen zu entwickeln. Einige der damaligen Themen wie der Personalmangel in den Krankenhäusern, die ungleiche Verteilung niedergelassener Ärzt*innen, die starre Sektorengrenze zwischen ambulanter und stationärer Versorgung und die Macht der pharmazeutischen Industrie klingen heute so aktuell wie 1973. Andere Themen, wie der „Einfluss kommerzieller Gesichtspunkte“ auf das Gesundheitswesen, haben heute einen Umfang angenommen, der 1973 wahrscheinlich unvorstellbar war. Wir haben das 50. Jubiläum des „Marburger Kongress“ zum Anlass genommen, um im Rahmen des gesundheitspolitischen Forums von vdää* und Solidarisches Gesundheitswesen e.V. auf die letzten Jahrzehnte kritischer Medizin zurück zu blicken. Nach einem Panel mit damals Anwesenden zur Bedeutung und den Hintergründen des Marburger Kongress am Freitag, richteten wir unser Augenmerk am Samstag auf die Jahrzehnte danach: Was ist erreicht worden, was ist verloren gegangen, wo ist die Bewegung stecken geblieben, wo ist sie abgedriftet? Außerdem versuchten wir eine Bestandsaufnahme davon, was kritische Medizin heute ist bzw. sein kann, zu der wir verschiedene Initiativen und Organisationen eingeladen hatten. Wir sind überrascht von der großen Anzahl an anreisenden Teilnehmer*innen, von denen über die Hälfte Medizinstudierende sind. Offensichtlich ist das Interesse an kritischen Perspektiven auf das Gesundheitssystem und an konkreten Gegenbeispielen groß. In verschiedenen Workshops wie auch in den Pausen wurde über diverse Themen, von den aktuellen Kämpfen in den Krankenhäusern, der psychiatrischen Versorgung, über reproduktive Selbstbestimmung, alternative ambulante Versorgungsstrukturen und interprofessionelle Zusammenarbeit diskutiert. Mehrere Jahrzehnte Altersunterschied zwischen den jüngsten und ältesten Teilnehmer*innen eröffneten uns dabei viele verschiedene Perspektiven und Möglichkeiten, voneinander zu lernen. Unser Fazit nach dieser Veranstaltung: Auch 50 Jahre später braucht es eine kritische Diskussion des Gesundheitswesens und konkreten Aktivismus, der linke Perspektiven für ein solidarisches Gesundheitswesens eröffnet. Dr. Nadja Rakowitz (Pressesprecherin) |

*

Weitere Beiträge:

-

Solidarisierung mit den Beschäftigten des UKJ

Wir demokratischen Ärzt*innen stellen uns klar und unmissverständlich auf die Seite der streikenden Beschäftigten

-

Wie gelingt gesellschaftlicher Fortschritt?

Raul Zelik gibt einen historischen Überblick über die Momente, Ursachen und Widersprüche des Fortschritts

-

Konfrontationen zwischen Heilberufen überwinden – kooperative Strukturen der Primärversorgung aufbauen!

Stellungnahme von vdää* und VdPP zur Konfrontation der Vertreter*innen der Apotheker und Ärzte zum geplanten Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz ApoVWG

-

Verschärfungen für psychisch Kranke

ein weiterer Grund, die Bürgergeldreform abzulehnen – Pressemitteilung des vdää* Maintal 03.12.2025 – Die geplante Bürgergeldreform stellt nicht nur einen Angriff auf den Sozialstaat dar, die Verschärfung des Sanktionsregimes im […]

-

Und dann flog das Skalpell…

Rafaela Voss über die Ausprägungen und Ursachen von Gewalt unter den Beschäftigten in Krankenhäusern.

-

Oberirdisch: Bettenabbau und Krankenhausschließungen, unterirdisch: Milliardeninvestitionen

vdää* kritisiert die Resilienz-Studie der DKG Next step Militarisierung des Gesundheitswesens: Während wir die letzten Monate und Jahre dauernd hörten, dass die Kosten für die – oberirdischen – Krankenhausstrukturen zu […]